アンチ・フレーズ派のインプロ論 変奏について 2020/2/7掲載

最近スタバを利用すると、よくBGMに「GETZ=GILBERTO」が流れて来る。一聴して店内にスタン・ゲッツのサックスが流れると世界が変わる。アストラッド・ジルベルトやジョアン・ジルベルトの歌声よりも。アストラッドやジョアンは曲本体のテーマのメロディーを歌っているからコードの流れとともに耳に入ってくるのは自然だけど、ゲッツのソロはそれらとは違ったニアンスの旋律を奏でている。

テーマのようにコードの動きとの調和を伴うことで具体性を帯びるのではなく、一節、二節の短い自己問答を積み上げて行く。その一節がジャズの世界で言われるフレーズと見ることもできるのだが、ここにゲッツらしい仕掛けがある。メロディー・フェイクだ。メロディーと同じような音形を違う音で拾ったり、メロディーと同じリズムを違う音で奏でたり。そして、テーマとフェイクの間にある音を少しずつ組み込んで変奏へと持ち込んで行く。これをその場の閃きに任せているのではなく、すべての曲のレール(ガイド)として事前に仕込んでいる。コード楽器が事前にコード進行でCMaj7かAm7かをチェックするかのように。だから彼のメロディーの最後の音がそのコードのトライトーンに落ち着いたり、それを探ったりすることが多い。

ジャズのソロ(アドリブ)がコード進行を軸にあるのとは別に、彼のソロはまるで器楽曲の一部分であるかのような旋律からできている。これは今一度見直すべきことだと思う。

そんなにジャズのセオリーに詳しくなかったゲッツが、確実にジャズの世界の中で生き抜く方法論として持ち合わせていたセンサー。管楽器奏者であるが故に、二重、三重の横のラインを描くセンサーをより研ぎ澄ませていたのだろうと想像する。

そして何よりの武器として楽器の演奏力、つまり音色を駆使してそれらが二流、三流の代物とならないように仕上げていた。まさに器楽曲の演奏者の鏡のように。

21世紀のスタバの店内に流れる1963年のスタン・ゲッツのソロを聴きながら、もう一度ジャズのソロとはなんぞや? という想いに駆られた。

コードだけを見てパラパラと聞き覚えのあるフレーズを垂れ流すよりも、メロディーから如何に旋律を引き出すかに注目しよう。

既成曲のいい点は誰もが知っているのでソロの聴き比べができる点。ソロのイメージも浮かびやすくなる。

では、よく知られた既成曲のコード進行が大幅に変更(リハモナイズ)されていたとしたら?

最早それは既成曲ではなく新曲と同じ条件になる。

でも、原曲の香りを漂わせながらソロができれば理想的。

そんな時に、スタン・ゲッツ方式であればコードを眺めただけの演奏よりも有利。

実践してみましょう。

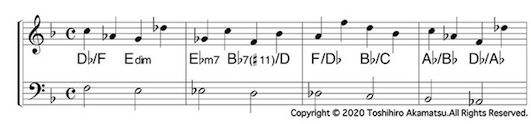

原曲の“Here’s that Rainey Day”(スタン・ゲッツ・バージョン)

これをベースラインとメロディーを生かしてリハモナイズ。

別物の曲の雰囲気になる。

前回と同様にベースラインに使われていないコードスケール上のアヴォイドノート以外で、コードの特徴を表せる音を選ぶ。必然的にコードトーンの中からのチョイスが軸となる。

前回のリズムの項で使った用法を挿入し、今回も音の動きはそのままに休符と八分音符の動きとしてリズムを感じさせる。

ただし今回は、その休符の位置にこれらのコードのコモントーンとなる“C”を休符の代わりに挿入することで、横の流れのセンサーにブレない軸を作る。これを物差しのように据えて、コードのサウンドから逸脱しないように音程を広げて行く。

これによってよりハーモニーの流れを明確に感じられるのがお分かりいただけると思う。

|